法人の節税対策を考える場合、役員報酬を上げて法人税を節税しよう!と考える経営者の方もいるのではないでしょうか?しかし役員報酬を使った節税にはいくつかのデメリットがあるので慎重に行わなければなりません。今回の記事では「役員報酬で節税する際のデメリット」部分に焦点を当ててご紹介していきます。

役員報酬を使った節税のデメリットとは

家族経営をしている中小企業で大きな割合を占める経費はやはり「人件費」の部分です。この人件費の金額によって法人の利益は大きく変わります。

特に役員に支払う役員報酬に関してはある程度調整ができる部分ですので、この役員報酬で税金(法人税等)を調整しようと考える経営者も多いかと思います。

しかしこの役員報酬を使った節税にはいくつかのデメリットがあります。具体的には

などがあります。

それでは、それぞれのデメリットについて解説していきます。

役員報酬を変更できる時期が限られている

まず、役員報酬の金額設定や変更についてですが、役員報酬はいつでも変更して良いというものではありません。税務署としても役員報酬については特に厳しく扱います。それは役員報酬を変動させることで会社の利益を容易に調整することができてしまうからです。

そのため役員報酬の額は簡単に変えることができず、変更できるのは「期首から3ヶ月以内」と定められています。つまり決算直前になって、「今期は利益が出そうだから役員報酬を変更しよう」とすることはできないため、事前(期首から3ヶ月以内)に今期の利益を予測し、役員報酬を設定しなければなりません。

また役員報酬が「損金」として認められるためには毎月同額の「定期同額給与」、事前に報酬金額を税務署に届ける「事前確定届出給与」でなければなりません。

ある程度売り上げが一定で今後の利益を予測できる業種であれば、事前に役員報酬を使い節税対策することも可能かもしれません。しかし売上の変動が激しい業種の場合には、期首から3ヶ月という段階で最終的に期末に残る利益を予測することは困難なことです。期末の利益を読み違えて高額な役員報酬を設定した場合には逆に法人に大きな赤字を作ってしまうことにもなりかねません。

役員報酬の額により否認される可能性がある

高額な役員報酬は税務署から否認される可能性があります。税務署では形式基準と、実質基準により役員報酬の額が妥当かどうか判断します。形式基準については、会社が定めた定款の規定または株主総会の決議等での限度額との比較になるためあまり問題にはなりませんが、実質基準の場合には役員の職務内容や法人の収益状況、他の使用人忍耐する支給の状況、類似法人と比較することで役員報酬額が妥当かどうかを判断されることになります。

実際の判決事例でも「職務に従事した事実が認められない」などの理由から役員報酬を全額否認されたという例もあります。法人に利益が出たから役員報酬を支給して節税を、と容易に考えている場合には「否認」の可能性もあるということを覚えておき、注意しなければなりません。

役員報酬は期中に変更ができない

また定められている期間以外では役員報酬の変更は基本的に認められません。例えば役員報酬50万円を支給していて、期中に100万円に変更したという場合、

| 1月 | 50万円 |

|---|---|

| 2月 | 50万円 |

| 3月 | 50万円 |

| 4月 | 50万円 |

| 5月 | 50万円 |

| 6月 | 50万円 |

| 7月 | 50万円 |

| 8月 | 50万円 |

| 9月 | 100万円 |

| 10月 | 100万円 |

| 11月 | 100万円 |

| 12月 | 100万円 |

この場合、9月からの増加分となる50万円は損金として認められません。

また期中の減額についても「減額せざるを得ない状況」以外の場合には役員報酬の減額は否認され、定時株主総会後からの減額とみなされ、否認された分は法人税を減らすことはできません。さらに役員報酬として受け取っているので、その分の所得税は課税されてしまいます。

基本的には期中にいつでも役員報酬に関する変更をすることは難しく、「期首から3ヶ月以内」に行わなければならず、株主総会の決議によって決めなければなりません。

役員報酬が上がるごとに個人の税負担は増える

役員報酬で法人の経費を作る場合、法人としては節税になりますが役員個人としては「所得税」と「住民税」を負担しなければなりません。この個人としての税金負担は金額によっては非常に大きなものとなりますので注意しましょう。

個人に対する所得税負担

所得税に関しては所得が上がるにつれ税率も上がっていきます。所得が低い場合には5%程度で済みますが、所得が上がると最高で45%の税負担にまで膨れ上がります。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

例えば、課税所得が年間600万円である場合と1,200万円に増額させた場合には、所得税の税負担は以下の通りとなります。

| 課税所得(年) | 所得税額 | 税割合 |

|---|---|---|

| 600万円の場合 | 772,500円 | 12.875% |

| 1,200万円の場合 | 2,424,000円 | 20.20% |

支払う所得額も大きくなりますが、所得に対する負担割合も大きくなっていることが分かります。

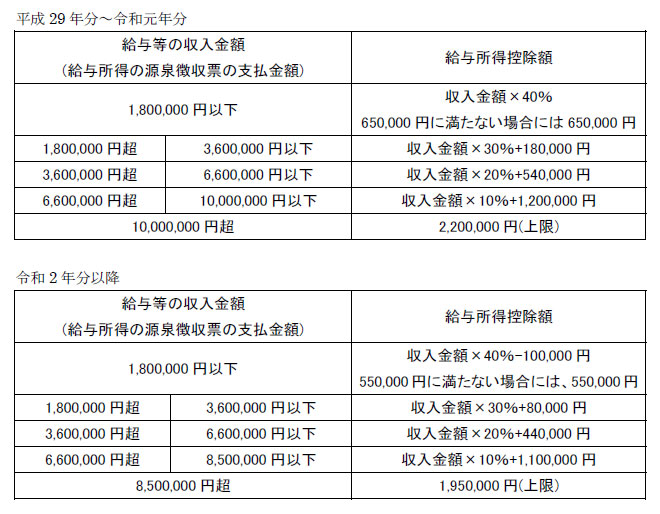

また役員報酬には「所得控除額」という一律で収入から差し引くことができる控除額が定められています。しかしこの所得控除額については、所得が上がるごとに控除率が減っていってしまう仕組みになっています。

つまり、役員報酬が増え所得が上がれば上がるほど、税率も上がり、使える控除も少なくなるため個人の税負担割合は非常に大きくなります。

個人に対する住民税負担

さらに所得税だけでなく「住民税」も前年の所得に対して10%の税金が課税されます。所得税が国に納める国税であるのに対し、住民税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めるものとなります。

| 特別区民税(市町村民税) | 都民税(道府県民税) | ||

|---|---|---|---|

| 課税される所得金額 | 税率 | 課税される所得金額 | 税率 |

| 一律 | 6% | 一律 | 4% |

この個人住民税に関しては、税額を市区町村が計算して課税する「賦課課税方式」により税額が計算されます。

支払いは給料から毎月天引きされる特別徴収と各自で支払う普通徴収があり、普通徴収の場合には6月頃に納付書が届きます。住民税は課税対象となる所得が発生した翌年に通知が届くため、忘れたころにやってくる課税となりますので注意しましょう。

役員報酬で節税する場合にはこの個人に課税される所得税と、住民税両方の大きな負担があるということも頭に入れておかなければなりません。

個人の控除額も考慮

ただし、役員それぞれが掛けている生命保険や小規模共済などの控除額、医療費控除、住宅取得控除、ふるさと納税の金額などによっても個人の税金負担は変わってきます。場合によっては個人として使える控除額が大きく、役員報酬による節税が効果的な場合もあります。専門の税理士などに相談する場合には、そのような個人としての控除額も考慮した上でシミュレーションしてもらいましょう。

役員報酬の増額で社会保険料の負担が増える可能性

社会保険料は第二の税金とも言われ、個人に対する大きな負担となります。社会保険料は報酬月額に対し健康保険、厚生年金保険料合わせ28.2%の割合で課されます。社会保険料の金額は50等級に分けられ、等級に応じてそれぞれ支払う社会保険料が定められています。役員報酬を増額するのであればその分等級は上がり、社会保険料の負担額も多くなります。具体的に500万円、1,000万円役員報酬を受け取る場合、社会保険料は以下の通りとなります。

例)役員報酬50万円/月に対する社会保険料(法人と個人の負担額)

健康保険料:49,500円

厚生年金保険料:91,500円

合計:141,000円

例)役員報酬100万円/月に対する社会保険料(法人と個人の負担額)

健康保険料:97,020円

厚生年金保険料:113,460円

合計:210,480円

役員報酬を50万円から100万円に増額した場合、社会保険料だけでも法人と個人合わせ毎月10万円以上の違いが生じます。もちろん将来受け取る年金額も上がるため一概にデメリットとは言い切れませんが、毎月のキャッシュがそれだけ出ていくということは覚えておきましょう。

今後の税制改正で節税効果が下がる可能性も

支払う税金を法人で支払うのと個人で支払うのはどちらの負担の方が少ないのでしょうか。

法人税の税率は1980年代には40%を越えていましたが現在では20%前半にまで下がってきています。今後も国の政策としては優良企業を誘致するため、または逆に優良企業が法人税率の低い他国へ出て行ってしてしまうことを防ぐために法人税率は下げていく傾向になっていくことが考えられます。少なくともこれから法人税率を上げていくということはあまり考えられません。

一方、個人の税負担については近年徐々に増加傾向にあり、今後行われる給与所得控除の引き下げなどにより今後も個人の税負担は大きくなっていくようにも思えます。

このような税制改正の流れについて考えると、今後さらに個人としての税負担が増え法人の税負担が軽減され続けていくのであれば、税負担の大きい役員報酬を使い税負担の低い法人の利益を抑えようとすることは効果的な節税方法とは言えなくなってきます。

また中小企業に関しては一定の条件に該当する場合、法人税の軽減税率の特例を受けることができ、年間800万円以下の部分については平成33年(2021年)3月まで「15%」の軽減税率※を受けることができます。

※軽減税率は2019年3月31日までに開始する事業年度となっていましたが、適用期限が2年延長され、2021年(平成33年)3月31日までに開始する事業年度に対して適用することが可能となりました。

役員報酬を上げると、所得控除が減る

法人は一般的に個人よりもできる節税対策は多いと言われおり、様々なものを法人の経費として計上することができます。

しかし、役員報酬として受け取る場合、給料に対する経費と言える「給与所得控除」は金額が一律に定められています。

先ほどもご紹介しましたが、この給与所得控除は所得が上がるにつれて控除額の割合も少なくなります。給与には基本的に「経費」という概念がない※ため、何かを購入して経費を作るというようなことはできません。

※例外として給与受給者であっても1年間に使った「特定の支出」の合計額が、給与所得控除額の1/2を超えた場合、その超えた金額について所得控除が認められるという制度もあります。

個人ができる節税対策は法人より少ない

個人として経費とできる金額は基本的に一律ですが、法人として経費を作る場合には計上することができる経費の幅も広がります。また法人の節税対策としてできることは個人に比べ多くあります。

まとめ

今回の記事では役員報酬で節税する際のデメリットについてご紹介してきました。役員報酬は他の節税対策に比べ容易に手をつけやすい節税対策ではあります。しかし一方でこの役員報酬には多くのデメリットもあります。

役員報酬は税務署から目を付けられやすい部分となり、変更をするにも様々な規定があります。また法人の節税対策として役員報酬を高額に設定する場合、個人としての税負担も非常に大きくなります。法人で節税対策を行いたい場合には役員報酬以外にも様々なバリエーションがあります。

節税についての個別のご相談は専門の税理士や節税コンサルティングサービスをご利用ください。